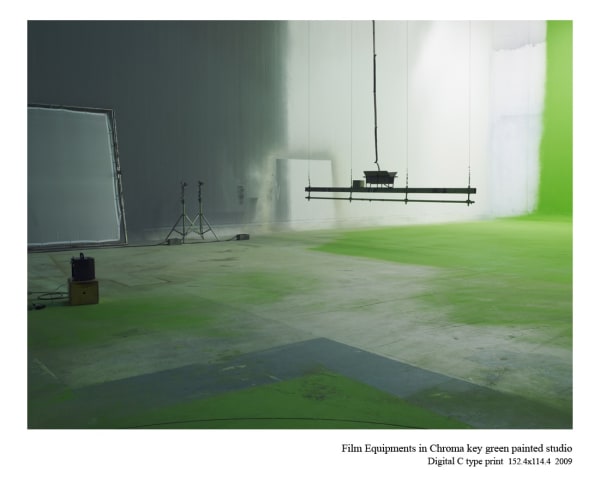

현실에 反하다 두겹의 부정: 김도균 민택기 이예린 장유정

Past exhibition

Installation Views

Press release

사진 이미지에 대한 근본적인 객관성이 와해된 이후 오늘날 사진작가들은 카메라의 투명성 혹은 중립성을 비판하면서 그 기저에 놓인 이데올로기나 사진을 현실적인 것으로 수용하는 관객(관찰자)에게 집중하게 되고, 현실성을 기반으로 한 환상적인 세계나 지극히 내면적인 초현실적 작품으로 나아간다. 가상이 현실을 압도하는 시대의 요구에 충실하면서도 일상의 진지한 모습을 담아내면서 사진의 진실과 사진의 영역을 확장하려는 시도는 계속된다.

이번 전시에 참여한 작가들은 결코 환상적, 초현실적 세계를 표상하거나 디지털적인 가상을 구현하지 않는다. 우리가 흔히 접하는 일상의 풍경, 일상의 정물을 다룬다. 그러나 그들이 다룬 표면에는 시각에 명백하게 주어지는 형상이면서 동시에 명쾌한 지각을 방해하는 이미지의 모호함이 있다.

가장 일상적인 것이 사진을 지배하는 실재의 복제에 대한 규칙 체계이듯 일상적인 것이 얼마나 낯설게 보이는가를 형태의 부정성을 통해 보여주고 있는 것이다. 형태의 부정성은 가상을 통해 드러난 실재에 의거한 비진정성에 대한 비판이다.

그 비판은 사실주의의 이름으로 관객이 실재의 재현을 사실로 간주하게 되는 생각에 부합 하여 실재의 이미지는 진정으로 객관적이다 라는 환상, 그 비진정성에 의거해 있다.

렌즈를 통해 보이는 이미지가 인간의 눈으로 지각한 이미지와 다르다는 사실을 가시화시키기 위한 노력은 두 가지 모순된 방향으로 나아가는데, 하나는 네거티브의 현상, 사진의 인화와 같은 작가의 사진적 개입에서부터 네거티브 이미지를 현실의 공간에서 조작하거나 인화된 표면에 물리적, 화학적인 재료가 더해지거나 디지털적인 조작을 가해 비실재적인 공간을 만듦으로서 현실과의 동일성을 부정하는 것이고, 또 하나는 평면성에 대한 인식을 통해서이다. 사진은 결과적으로 출력되고 인쇄되고 출판된 결과물을 통해 하나의 평평한 가시물로서 작용한다. 결국 현실의 대상도 현실의 공간에서 조작되었든 그렇지 않았든 인화지 위에서는 현실의 실재는 부정되어진다.

사진은 작가가 그것들에 부여하려 했던 의미를 그 자체로 강제할 만큼 충분히 명시적이지 않다. 사진이 갖고 있는 사실주의(realism)의 진정성과 조형주의 속에 드러난 가상성에 주목하면서 망막에 맺힌 피사체와 흔들리는 의미작용 속에 무엇을 부정하고 또 무엇이 부정되었는지 사진의 시선에 노출되어진 감춰진 표현을 탐색할 때 관객의 새로운 지각이 드러나게 될 것이다.

아울러 사진이라는 매체가 가지고 있는 렌즈가 바라보는 대상의 객관성 그리고 투명성은 즉각적이고 직접적인 방식을 취하기에, 현실의 모호함을 부정하려는 측면에서 다른 어떤 매체보다 탁월하다는 것을 알고 있다.

이번 전시를 통해 보여 지는 진정성과 가상성, 결국 이 두 가지 측면이 사진 속에 함께 존재함으로 인해 가능해지는 이데올로기에 대한 작가들의 반응들은, 형식을 보이자마자 그 형식은 무엇인가에 닮아있어야 한다는 유사성으로부터의 도피이든 현실의 완벽한 재현을 위한 여러 개의 방편에서든, 작가가 자신의 의식을 관철시키기 위해 비현실적인 것과 불명료한 표현방법으로 부정하려 했던 것들이다. 이러한 시도가 현대예술로서의 사진이 가진 매체의 형식적 조건으로서 어떻게 작용하고 있는지를 가늠해 볼 수 있는 시간이 되길 바래본다.

1부_현실에 反하다

사진은 사진에 묘사된 풍경이나 사물에 대해서 알려주는 만큼 사진작가와 이미지를 만들기 위해서 쓰인 기술에 대해서, 의도된 용도에 대해서 많은 것을 알려주고 있다는 점에서 재현적이라고 할 수 있다. 그러나 하나의 이미지로서 사진은 더 이상 우리가 느끼는 감정이나 일상, 대상의 본질에 대해 언제나 정당한 결론을 이끌어 내는 증거가 되지 않는다.

이미지의 형성은 본질적으로 하나의 비현실을 세우는 것이다. 세계를 부정하면서 동시에 그것들을 구성한다. 회화속의 이미지가 단순한 붓 자국의 인식으로 끝나는 것이 아니라 형과 색의 조합이라는 물리적 방법을 통해 관객들이 상상적인 태도를 취하게 함으로서 하나의 비현실을 만들어내는 것을 추구하듯, 비교적 대상을 즉물적이고 직접적인 것으로 제시하는 사진은 무언가 없애거나 덧붙이는 인위적 조작을 가하는 방법을 취함으로서 사진을 보는 관객으로 하여금 사진 속 대상의 모호함을 느끼게끔 만든다. 그 모호함은 실재가 아닌 예술적 가상 속에서의 느낌이다.

이제 왜곡된 사진들은 낯섦을 강조함으로서 예외적인 독해를 유발시키며 자체와는 다른 것, 보이는 것과 다른 것, 현존하는 것과 다른 것을 겨냥한다. 비현실의 나타남 속에 진정한 의미를 획득하게 되는 것이다.